あこの原稿を書いているのは10月13日。昨日の日曜日のNHKの「べらぼう」で、歌麿が蔦屋重三郎の母と栃木に行くというところが放映された。蔦重が身上半減の刑を受けた年なので、寛政3年(1791)という設定である。身上半減とは、財産半分没収という経済罰であるが、実はとても珍しい罰で蔦重以外では誰が?と思うのであるが、専門外なので、これ以上言及しない。

あ歌麿の栃木行きは事実に基づいたもので、私は3度行ったと考えている。一度目は天明(1781~89)後期頃で、その時栃木で描いたのが、「品川の月」という大作、二度目が寛政3~4年(1791~92)頃で、その時描いたのが「吉原の花」という大作。どちらも今アメリカの美術館が所蔵している。三度目が文化1~2年(1804~05)頃で、その時描いた大作「深川の雪」は、箱根の岡田美術館が所蔵している。その3幅が「雪月花三部作」と呼ばれるものである。 二度目の栃木行きのきっかけは何?ということになるが、確としたことは分からない。蔦重や山東京伝が処罰され、自分の身も危ういと思ったのか、嫌気がさしたのか、そんなところだろうと私は想像している。

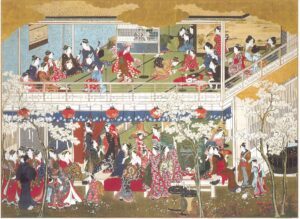

あそれはともかく、「吉原の花」(ワズワース・アセーニアム蔵、図録から複写)を見ると、誇張された引手茶屋(遊女屋に行く前に客が立ち寄るところ)の2階で花笠踊りを見ているのは、片外しという髷をしているので、大名か旗本の奥方、御殿女中の一行である。この作品が、子供以外、人物をすべて女性に置き換えていることを思えば、大名か旗本が吉原で遊んでいるという設定とも受け取れる。肉筆画とはいえ(一般売りする版画であれば処罰されるであろう)、こういったものを江戸で描き、誰かの目に入って幕府の役人に告げ口されたら、しかるべき処罰を受けるものと推定される。かなり大胆な行為であり、江戸ではなく栃木だから成しえたものであろう。この頃の歌麿は処罰されていない。処罰されるのは、三度目の栃木行きの後、文化3年に亡くなる前である。

大和文華館・あべのハルカス美術館 館長

浅野 秀剛 (昭和49年 理工卒)