2025年2月8日(土)、高崎市のLABIバンケット高崎において、立命館大学群馬県校友会が総会・懇親会を開催した。先立っておこなわれた関東甲信越ブロックミーティングに引き続きの実施のため各都県(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、新潟、長野)からの役員の方々と来賓を含め50名が参加した。

第1部の司会進行は、金井三千代幹事('91年経営)が務め、まずは岩崎明会長('94年法)が登壇され、関東甲信越ブロックミーティングでの熱の入った意見交換を労われ深謝された。そして今回2019年以来の開催であることへの感慨深さを言葉にされ、さらに交流を盛んにして活性化をはかりたいとご挨拶された。総会では岩崎会長が議事を進められ、第1号議案として2024年度収支報告と事業報告、ミニ交流会等を盛り込んだ2025年度事業計画を一括してご報告され拍手をもって承認された。その後、岩崎会長から、これからは幹事の人を増やして役割を分担化する等のお考えを述べられ、未来人財育成基金では群馬県として個人・団体・法人を含めて100万円を超えたことも周知された。

続いて来賓祝辞に入り立命館大学の野口義文副学長がスポーツや文芸分野での学生・卒業生の活躍、各キャンパスの近況等を詳しくご報告された。難関の国家公務員総合職試験や公認会計士試験でのめざましい合格者状況、BKCでのESEC宇宙地球探査研究センター、衣笠キャンパスに2026年4月に開設予定のデザイン・アート学部、大学院デザイン・アート学研究科等の最新の話題もご紹介、さらに文部科学省から立命館大学が採択された「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」。5年間で最大55億円を補助されるというトピックスには、会場から大歓声があがった。

次に立命館大学校友会の福元寅典副会長が、中国地方を治めた毛利元就が激動の時代を生きるため長男・隆元、次男・元春、三男・隆景に与えた教訓で有名な「三矢の訓」を例にとり述べられた。大学・学生・校友の三位一体によりこれからの厳しい時代を乗り越える必要があり、従前以上の未来人財育成基金の取り組みを呼びかけられ、鹿児島県での様々な戦略を駆使した取り組みによる実例もご紹介され顔の見える校友会活動の推進を強調された。

祝電披露後は第二部として高崎経済大学名誉教授の戸所隆氏(元立命館大学文学部教授)が、「地方創生と国のかたち・国土構造のあり方」の演題で講演された。在職当時と現在の立命館を比較されいかに大きく飛躍したかと冒頭で語られ、その後、「百年の大計で国土構造再編成を考えるとき」「国のあるべき姿の方向性と選択」、「世界に冠たる日本をつくる」そして「北関東そして群馬を考える」といった多岐にわたるテーマについて笑いを盛りながら深く語られ会場の参加者はメモをとりながら熱心に聞き入っていた。

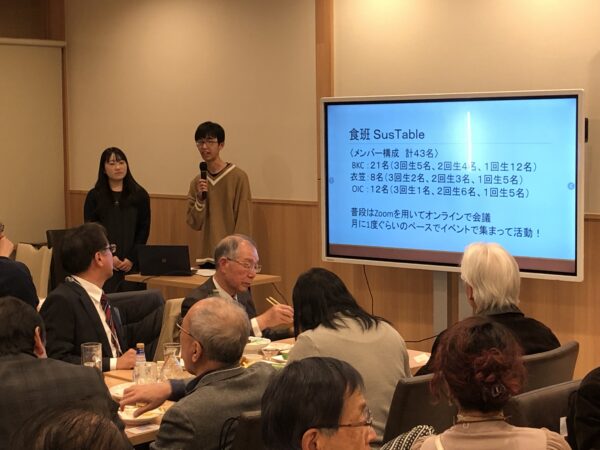

懇親会は引き続き金井幹事が司会進行。関東甲信越ブロック長で立命館大学校友会の茨木紀夫副会長のご挨拶と乾杯の発声で始まり、暫くして校友会未来人財育成奨励金受給団体である「SusTable」が登場した。まずは立命館大学校友会の飯田俊之副会長から学生団体の紹介と現役学生の活動+校友会の支援によって生まれる大きな成果についてご説明があり、亀垣敦史さん(食マネジメント学部2回生)と初沢咲織さん(生命科学部1回生)の報告に入った。「2つの食にまるわるテーマ(植物性食品×アレルギー・ヴィーガン、食品ロス)」といった現在の活動や行事・イベント等への参画状況、「活動を通して得た成長」等についてわかりやすく説明し、校友会への謝辞を何度も述べて会場参加者から温かい声援が送られた。

学生2名の報告を受けて、福元副会長がマイクを握り校友会未来人財育成基金の使命について熱く語られ、続いてご一緒に参加された奥様もポチ袋を手に意義について胸を打つスピーチと素晴らしい歌声をご披露され会場は大きな拍手に包まれた。

(※その後、今中智幸氏(’94年法)からの呼びかけとも合わせて、当日は29件35,000円のご寄付が集まった)

会場は笑い声に包まれ宴もたけなわとなった頃、応援団OBの千葉県校友会の阿部敬史副会長(経済)と茨城県校友会の木山秀一幹事長(’81年法)が各々応援歌と校歌を熱唱・演舞で参加者を率い、会場は一気に盛り上がった。最後は、岩崎会長のご挨拶と三本締めでお開きとなった。

なお本部事務局からは立命館大学校友会の布施 亮介参与・田中翔大課長補佐が出席した。